2022年の年末、BSテレ東で3夜連続で放送された特別番組『テレビ放送開始69年 このテープもってないですか?』。

放送直後からSNSやネット掲示板を席巻し、「怖すぎる」「意味がわからない」と大きな話題を呼びました。

一見、昔の貴重なテレビ番組を振り返るだけの番組かと思いきや、その内容は視聴者の予想を遥かに超える不気味な展開を見せました。

このテープもってないですか?が炎上で怖い?気になる答えって?

『このテープもってないですか?』が「炎上」や「怖い」と噂されているのですが、やはり一見すると普通のバラエティ番組に見せかけて、実は視聴者を不安に陥れるための巧妙な仕掛けが施された「モキュメンタリー(ドキュメンタリー風フィクション)」だったからです。

もう少し深掘りして紹介します。

視聴者が信頼する「テレビ」というメディアの裏切りであったため

この番組が炎上したと考えられる一つ目の理由は、多くの視聴者が抱く「テレビ番組は親切で分かりやすいもの」という信頼を根底から覆す作りになっていたためです。

ゴールデンタイムの番組に慣れていると、作り手が意図したメッセージはテロップやナレーションで丁寧に解説されるのが当たり前だと感じますよね。しかし、『このテープもってないですか?』は、その常識を逆手に取ったのです。

番組は、いとうせいこうさんと井桁弘恵さんという好感度の高いタレントを起用し、「テレビ局にも残っていない貴重な過去の番組テープを発掘する」という、いかにも知的好奇心をそそる企画で始まります。

多くの人は、昭和の懐かしい雰囲気を楽しむ番組だと思って見始めたことでしょう。

ところが、物語が進むにつれて出演者の言動は支離滅裂になり、不気味な映像が差し込まれ、視聴者は「何かがおかしい」という違和感を抱き始めますが、番組側は一切その異常性に触れません。

同じく大森時生氏がプロデュースした「Aマッソのがんばれ奥様ッソ」もバラエティよりですが、スタンスは同じですね。

まるで何事もないかのように進行していくため、視聴者は自分の感覚がおかしいのかと不安にさせられるのです。

これは、プロデューサーの大森時生氏が語るように、「わかりやすくて優しいはずのテレビで不可解なことをすることで、視聴者に届けられる怖さが増幅する」という狙い通りの効果だったと言えます。

純粋に井桁弘恵さんのファンでこの番組を観た人にとっては、予期せぬ恐怖体験となり、裏切られたような不快感を抱いたとしても無理はないと思います。

この「信頼していた友達に突然真顔で見つめられるような怖さ」こそが、一部で強い拒否反応、すなわち「炎上」という形で現れたのだと考えられます。

| 比較項目 | このテープもってないですか? | Aマッソのがんばれ奥様ッソ! | 放送禁止シリーズ |

|---|---|---|---|

| ジャンル | モキュメンタリー・Jホラー | モキュメンタリー・謎解き | フェイクドキュメンタリー |

| 物語の解決 | 解決せず、視聴者に委ねられる | TVerの「ニュース番組」で答え合わせがある | 映像内のヒントから真相が推測できる |

| 視聴後感 | 不気味さやモヤモヤが残る | 謎が解ける爽快感がある | 真実を知った時の恐怖と納得感がある |

| 主な感情 | 不安、不快感、混乱 | 違和感、好奇心、驚き | 恐怖、知的好奇心 |

Jホラー特有の「答えのない不快感」を地上波で表現したため

二つ目の理由は、この番組が謎解きミステリーではなく、純粋なJホラー特有の「理不尽で後味の悪い不快感」を追求した作品であったためです。

プロデューサーの大森時生氏は、前作『Aマッソのがんばれ奥様ッソ!』が「意味がわかると怖い」という謎解き要素で好評だったのに対し、本作ではあえてJホラーのじっとりとした不気味さを目指したと語っています。

『Aマッソのがんばれ奥様ッソ!』では、一見ほのぼのとした家庭訪問バラエティの中に隠された闇が、最終的に「事件」という形で明らかになり、視聴者はカタルシスを得ることができましたが、『このテープもってないですか?』には、そうした分かりやすい「答え」が用意されていません。

物語は第三夜にかけてどんどんカオスになり、出演者たちは完全に破綻し、視聴者はただただ不気味で意味の分からない映像を見せつけられたまま、番組は唐突に終わります。

この構成は、ネットのホラー文化に精通した作家・梨氏が参加していることが大きく影響していると思われます。

梨氏の作品は、読後もモヤモヤとした不安が残り、現実世界にまで恐怖が侵食してくるような作風で知られていて、本作でも、視聴者を置いてきぼりにする展開や、解決されない謎の数々は、まさに「梨節全開」だったのです。

多くのテレビ視聴者が期待する「スッキリする結末」を完全に裏切り、「なんだこれ」という不快感にも似た不思議な感覚だけを残す。

この作り手の強い意志が、一部の視聴者にとっては「悪意」や「意地悪」と受け取られ、炎上の一因になったと考えられます。

| 放送回 | 番組内の出来事 | 視聴者が感じる心理的影響 |

|---|---|---|

| 第一夜 | 昭和の深夜番組の体裁を保ちつつ、不穏な映像やノイズが混入する。 | 懐かしさと共に、微かな違和感や「何かおかしい」という好奇心を抱きます。 |

| 第二夜 | 出演者の言動に異常が見え始め、怪奇現象が明確になる。いとうせいこうが「隅々まで見る」よう促す。 | 違和感が確信に変わり、恐怖を感じ始めます。画面の隅々まで注意を払うようになり、番組に引き込まれます。 |

| 第三夜 | 番組全体が完全に崩壊。言動は支離滅裂になり、ゲストはベビーカー、坂谷一郎は廃人化する。 | 恐怖を通り越して混乱し、人によっては不快感や、あまりの異常さに笑いすらこみ上げてくる状態になります。 |

| 放送後 | 明確な答えは示されず、SNSやネットで考察が白熱する。 | モヤモヤした感情を抱えながらも、他の人の解釈を求めて考察の世界に没入していきます。 |

番組の答えを考察

多くの考察で中心的なテーマとなっているのが「生まれることができなかった赤ん坊の呪い」です。

番組全体を通して、赤ん坊の泣き声、ベビーカー、汚れた水、そしてタイトルにもなっている「テレビ放送開始69年」という数字が繰り返し登場します。

この「69」という数字は、その形が胎児を連想させることから、作品の根幹にあるテーマを示唆していると考えられています。

物語の核となる架空の番組『坂谷一郎のミッドナイトパラダイス』(ミッパラ)で起こる怪異は、この「赤ん坊の霊」が、生まれてきたいという強い念によって引き起こしているのではないか、という解釈が主流です。

ミッパラの出演者や、それを現代で見ているいとうさん、井桁さん、そして私たち視聴者までもが、その呪いに巻き込まれていく…という構図なのです。

この物語は「テレビというメディアに取り憑いた呪い」そのものを描いているとも解釈できます。

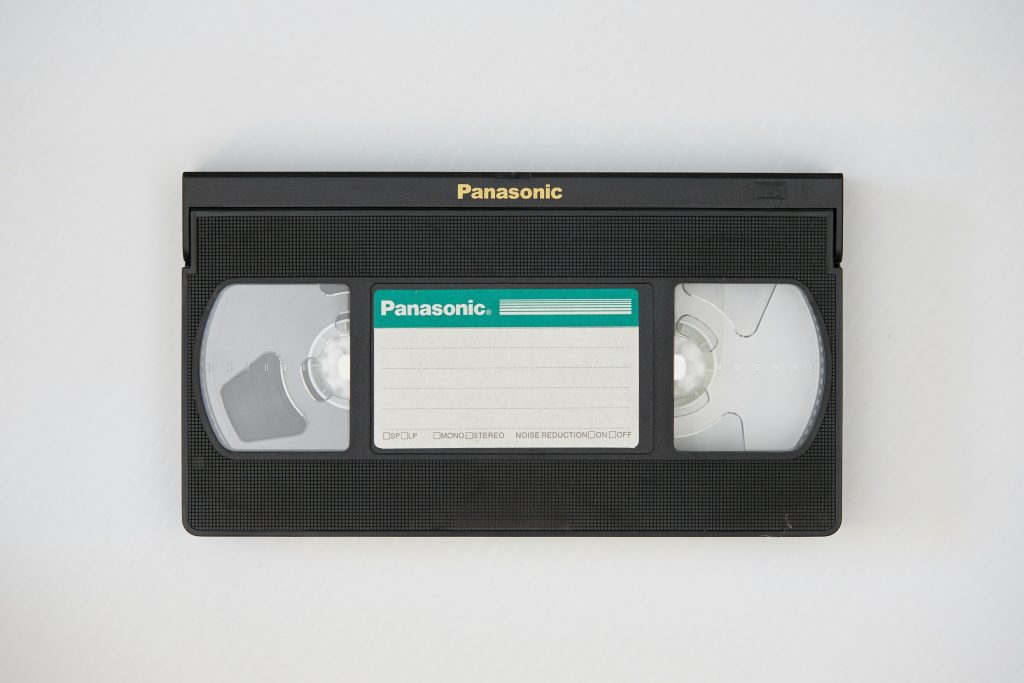

古いVHSテープに記録された「死んだ番組(ミッパラ)」の呪いが、現代のテレビ番組(『このテープ』)を介して蘇り、TVerなどの配信プラットフォームやSNSを通じて、時間も場所も超えて拡散していく。

これは、かつてメディアの王様だったテレビが、インターネット時代においてその影響力を失っていく中で、ネットの文脈や文化(本作で言えばネットロアや考察文化)を取り込むことで、新たな生命を得ようとする姿のメタファーのようにも思えます。

安心安全な娯楽であったはずのテレビが、ある日突然、視聴者に牙を剥き、現実を侵食してくる。

この番組は、私たちにメディアとの付き合い方を問い直す、非常に実験的な作品だったのではないでしょうか。

このテープもってないですか?は怖い?なんJやSNSの声を徹底調査

放送直後から、なんJ(なんでも実況J)などの匿名掲示板やTwitter(現X)では、リアルタイムで視聴していた人々の絶叫や混乱、そして膨大な量の考察が飛び交いました。

SNSでの反応を分析すると、その割合は「怖い・不気味(60%)」「面白い・最高(30%)」「意味不明・不快(10%)」といったところでしょうか。

圧倒的多数がその恐怖を口にしながらも、その斬新な試みを絶賛する声も非常に多かったのが特徴です。

向いている人

この番組は間違いなく人を選びますが、以下のような人には最高の体験となるはずです。

もし一つでも当てはまるなら、ぜひ挑戦してみてください。

- 考察するのが好きな人

- Jホラーや都市伝説、ネットロアが好きな人

- モキュメンタリーやフェイクドキュメンタリー作品に耐性がある人

- 意味がわからない状況や、答えのない物語を楽しめる人

- プロデューサー大森時生氏や構成作家・梨氏のファン

Q&A

- この番組は実話ですか?

いいえ、完全にフィクションです。『このテープもってないですか?』は、ドキュメンタリーのように見せかけたフィクション作品で、「モキュメンタリー」や「フェイクドキュメンタリー」と呼ばれるジャンルに分類されます。番組内で紹介される1985年放送の『坂谷一郎のミッドナイトパラダイス』という番組も、出演者もすべて架空のものです。

- 今からでも観ることはできますか?

2025年9月現在、地上波での再放送やTVerでの無料配信は行われていない可能性が高いです。しかし、U-NEXTなどの動画配信サービスで配信されていることがあります。視聴を希望される場合は、各プラットフォームで配信状況を確認してみてください。ただし、本当に不気味な内容なので、心してご覧になることをお勧めします。

- 番組タイトルの「69年」という数字に特別な意味はあるのですか?

はい、非常に重要な意味を持つと考察されています。これは1953年のテレビ放送開始から、番組が放送された2022年で「69年」が経過したことを示しています。しかし、それだけではありません。多くの考察で指摘されているように、「6」と「9」を組み合わせた形が「胎児」の姿に似ていることから、この物語の根幹をなす「生命の根源」や「生まれることができなかった存在」を象徴する数字だと考えられています。いとうせいこうさんが着用していたペイズリー柄のネクタイも、モチーフが胎児であることから、このテーマを補強する演出の一つとされています。

- 構成に関わっている「梨」さんってどんな人ですか?

梨さんは、主にインターネット上で活動している詳細不明のホラー作家です。ウェブメディア「オモコロ」への寄稿や、自身のnoteで発表される怪談は「梨ワールド」と呼ばれ、カルト的な人気を誇ります。その作風は、単に幽霊が出てきて怖いというものではなく、日常に潜む違和感や読者の不安を巧みに煽り、じわじわと精神を侵食してくるような独特の不気味さが特徴です。本作の「答えを明示せず、視聴者に解釈を委ね、後味の悪い余韻を残す」という構成は、まさに梨さんの持ち味が最大限に発揮された結果だと言えるでしょう。

- プロデューサーの大森時生さんの他の作品も、こんなに怖いのですか?

大森時生プロデューサーは、テレビの常識を覆すような実験的な番組を数多く手掛けています。本作と同様のモキュメンタリー作品としては、2021年に放送された『Aマッソのがんばれ奥様ッソ!』が有名です。こちらもバラエティ番組を装っていますが、裏で進行する不穏な物語が徐々に明らかになるという構成で、本作が気に入った方なら間違いなく楽しめます。他にも、架空の言語「ネラワリ語」だけで作られたクイズ番組『Raiken Nippon Hair』など、常に視聴者の予想を裏切る新しいテレビの形を模索しているクリエイターなので、他の作品もぜひチェックしてみてください。